| * |

魏國 |

公元220∼265年 |

| * |

蜀漢國 |

公元221∼263年 |

| * |

吳國 |

公元222∼280年 |

| * |

西晉 |

公元265∼316年 |

| * |

東晉 |

公元317∼420年 |

| * |

宋 |

公元420∼479年 |

| * |

齊 |

公元479∼502年 |

| * |

梁 |

公元502∼557年 |

| * |

陳 |

公元557∼589年 |

|

| * |

北魏 |

公元386∼534年 |

| * |

東魏 |

公元534∼550年 |

| * |

西魏 |

公元535∼556年 |

| * |

北齊 |

公元550∼557年 |

| * |

北周 |

公元557∼581年 |

|

關於三國、魏晉及南北朝

法國漢學家Jacques Gernet稱公元200至581年間為中國的中世紀,認為當時的中國如西方中世紀般,在文化及科學等方面都有重要發展。東漢滅亡,軍隊強權在各地割據一方。在這段期間,南方比北方相對穩定及文明。同時佛教在全國迅速傳播,北魏時期更大力提倡佛教以穩定政局。佛教的流傳使到印度文化傳入中國。結果有關數學、天文及醫學知識發展興盛。醫藥學得到全面的發展,在漢代的基礎上,廣泛總結經驗,出現了大量的醫學著作,特別是脈學、針灸學、本草學及方劑學方面。

|

| 三國鼎立 (公元262年) |

醫學教育

這個時期醫學教育水平已提高。公元443年南朝宋文帝時,太醫令秦承祖要求朝庭派醫官培訓醫學生以廣傳授,此屬朝廷指派醫師教育中醫的創舉。雖然皇家學院早已在公元前124年成立,但其時主要教授文學、哲學及行政等,很少關於醫學。然而在公元493年,皇家學院已擴充,置有中醫學博士及助教。

鍼灸醫術

針灸療法在中國很普遍,是中國的物理治療,源於古人發現利用石針刺壓,可以有效地緩解身體的疼痛。先前描述的多位醫師如扁鵲、張仲景、華佗及樊阿都因此療法而聞名。《黃帝內經.靈樞》亦有記載有關針灸醫術的應用。

|

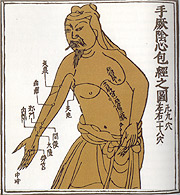

| 經脈及穴位 |

《針灸甲乙經》

《針灸甲乙經》是一本針灸療法的典範。由皇甫謐所撰,總結了以前各書有關針灸療法的經驗,是最早及最完整的針灸療法參考文獻。此書論述經穴,包括有關中醫解剖、生理並深入描述經脈概念。另外也說明取穴部位及用針技巧,以及針灸的臨床指標及應用後反應。

脈學

中醫的內容裏早已有血液及循環系統的概念,他們認為人體內有兩個不同的循環系統,不同的物質在這兩個系統內流動。血液從心臟泵出後,經血管灌輸全身。而氣是一種能量,從肺泵出後,經看不見的經絡運行全身。

王叔和 王叔和 |

《脈經》

王叔和(公元265 ~ 317年)是魏晉間的名醫,所著的《脈經》集古代診脈法的大成,並結合自己的臨床經驗。此書定脈象為24種如浮、滑、沉、弱等並有簡明扼要的敍述。以動脈搏動的深淺、快慢、強度、節律及脈波形態等診斷病情及考察療效。

方劑學

煉丹方士 |

煉丹方士被認為是早期的藥劑師。由於早 期道教的長生思想,煉丹術非常普遍。在方士們研究不死之藥的同時,煉丹方士們取得了不同化合物或金屬提煉技術, 因而製出新型藥物及滋補品。葛洪

|

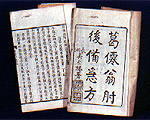

| 《肘後備急方》 |

完成了巨著《肘後救卒方》或《肘後備急方》,是臨床第一部急救手冊。書中描述臨床常見疾病的療法,也包括預防策略,例如使用格離區防止傳染病漫延,同時又提議利用藥物預防疾病發生。 葛洪主張利用簡、便、廉、驗的療法,一些方法沿用至今,如草麻黃及常山分別用於治療哮喘及瘧疾。據此書記載,當時對於一些傳染病如傷寒、痢疾、瘧疾、天花、痳疹及霍亂等已有較清楚的認識。

本草學

《神農本草經集注》另一位對中國醫藥發展有貢獻的醫家是陶弘景,是南朝齊、梁間的著名藥物學家,他校訂《神農本草經》。《神農本草經集注》共記錄730種藥物,除了增加對每種藥物的說明外,還將藥物分做玉石、草本、蟲獸、米食、果、菜及有名未用七大類,成為後期中醫藥分類的標準。這本書是直至公元7世紀中期的主要醫藥文獻。陶弘景亦將葛洪的《肘後備急方》改篇,撰成《肘後百一方》。

敦煌壁畫<殷人防疫圖>用火 、 水掃除污穢 |

當時的煉丹方士及醫師都是將手寫的醫學記錄互相傳閱,更有人雕刻在寺廟的石壁上以方便參考。例如在河南省洛陽附近的龍門佛窟裏,發現了一批公元6世紀未期的醫學文獻,在佛窟牆壁上發現約100篇醫方,其中一篇是記載先前提到的葛洪以常山治療瘧疾的方法。

其他重要醫學文獻

其他此期的重要醫學文獻有雷斅著的《雷公炮灸論》,是第一本藥物炮製學專著。書中主要描述植物類藥,系統地總結藥物炮製方法,如炮法、蒸法、煮法等,一直到現今仍然受到高度重視。另外公元479 ~ 502年間,南齊龔慶宣整理的《劉涓子鬼遺方》是現存最早的中醫外科專書。廣泛記載了公元5世紀的各種外傷療法及皮膚病如瘡、癤、疽等療法。其中的一個經典是提及用水銀藥膏治療皮膚病。

|